「Google 広告の自動入札を活用して効率的に成果を出したい」

「最適な入札戦略を選びたいけれど、種類が多くて迷っている」

Google 広告を運用している方やこれから始めようとしている方の中には、このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。自動入札の仕組みを正しく理解し、目的に合った戦略を選ぶことで、広告効果を最大化しつつ運用負荷を大幅に軽減できます。

本記事では、Google 広告の入札戦略の基本から目的別の選び方、メリット・デメリットまでを詳しく解説します。広告運用を成功に導くためのヒントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

Google 広告の入札戦略とは?目的別の戦略一覧表

Google 広告を活用してターゲットにアプローチするには、目的に応じた最適な入札戦略を選択することが重要です。Google 広告には、主に「手動入札」と「自動入札」の2種類の入札戦略が存在します。さらに自動入札の中にも、広告の目的に応じたさまざまな戦略が用意されています。

- 手動入札

- 自動入札

以下に、代表的な入札戦略を一覧にまとめました。それぞれの戦略がどのような目的に適しているのか、次で詳しく紹介します。

| CV(コンバージョン)の獲得 ※スマート自動入札 |

インプレッション数最大化 | クリック数最大化 | |

| 自動入札 | コンバージョン数の最大化 目標コンバージョン単価(CPA) コンバージョン値の最大化 目標広告費用対効果(ROAS) |

目標インプレッションシェア 目標インプレッション単価(tCPM) |

クリック数の最大化 |

| 手動入札 | – | インプレッション単価制(CPM) 視認範囲のインプレッション単価制(vCPM) |

個別クリック単価制 |

手動入札とは

手動入札とは、広告主自身が入札価格を手動で設定するGoogle 広告の入札戦略の一つです。この方法では、各キーワードや広告グループに対して具体的な上限クリック単価(CPC)を個別に設定が可能です。広告主は入札額を自由に調整できるため、特定のキーワードやターゲット市場に対して詳細なコントロールを行えます。

自動入札とは

自動入札とは、広告で達成したい目標に対して、広告プラットフォームが最適な入札単価を自動で調整する入札戦略のことです。クリックやコンバージョンにつながる可能性に基づいて入札単価が自動で調整されるため、手動で調整する手間を削減できるメリットがあります。

ポートフォリオ入札戦略とは

ポートフォリオ入札戦略とは、Google 広告の複数キャンペーン間での入札単価を最適化する、AIを活用し、達成したい目標に応じて入札調整を図る入札戦略のことです。この戦略を使用することで、クリック数やコンバージョン数の最大化、目標広告費用対効果(ROAS)の達成などの具体的な広告パフォーマンス指標を追求できます。

スマート自動入札とは

スマート自動入札とは、GoogleのAIを駆使して、オークションごとにコンバージョン数やコンバージョン値を重視し最適化する入札戦略の一つです。目標コンバージョン単価(CPA)、目標広告費用対効果(ROAS)、コンバージョン数、コンバージョン値の最大化といった戦略を含みます。

スマート自動入札ではシグナルから得られる情報を考慮して入札単価を調整

スマート自動入札ではユーザーに関するさまざまなシグナルを活用し、最適な入札単価を精密に調整します。ユーザーが「どのデバイスやブラウザを通じてアクセスしているか」「どの週のどの曜日、何時にアクセスしているか」、さらには「どの地域からアクセスしているか」などの要素をオークションごとに計算し、最適な入札単価を決定しています。以下が、Google 広告が考慮する主なシグナルです。

- デバイス

- 所在地

- 地域に関する意図

- 曜日と時間帯

- リマーケティング リスト

- 広告の特性

- 表示言語

- ブラウザ

- OS

- 実際の検索語句(検索キャンペーンとショッピング キャンペーン)

- 検索ネットワーク パートナー(検索キャンペーンのみ)

- Webサイトのプレースメント(ディスプレイ キャンペーンのみ)

- サイトでの行動(ディスプレイ キャンペーンのみ)

- 商品属性(ショッピング キャンペーンのみ)

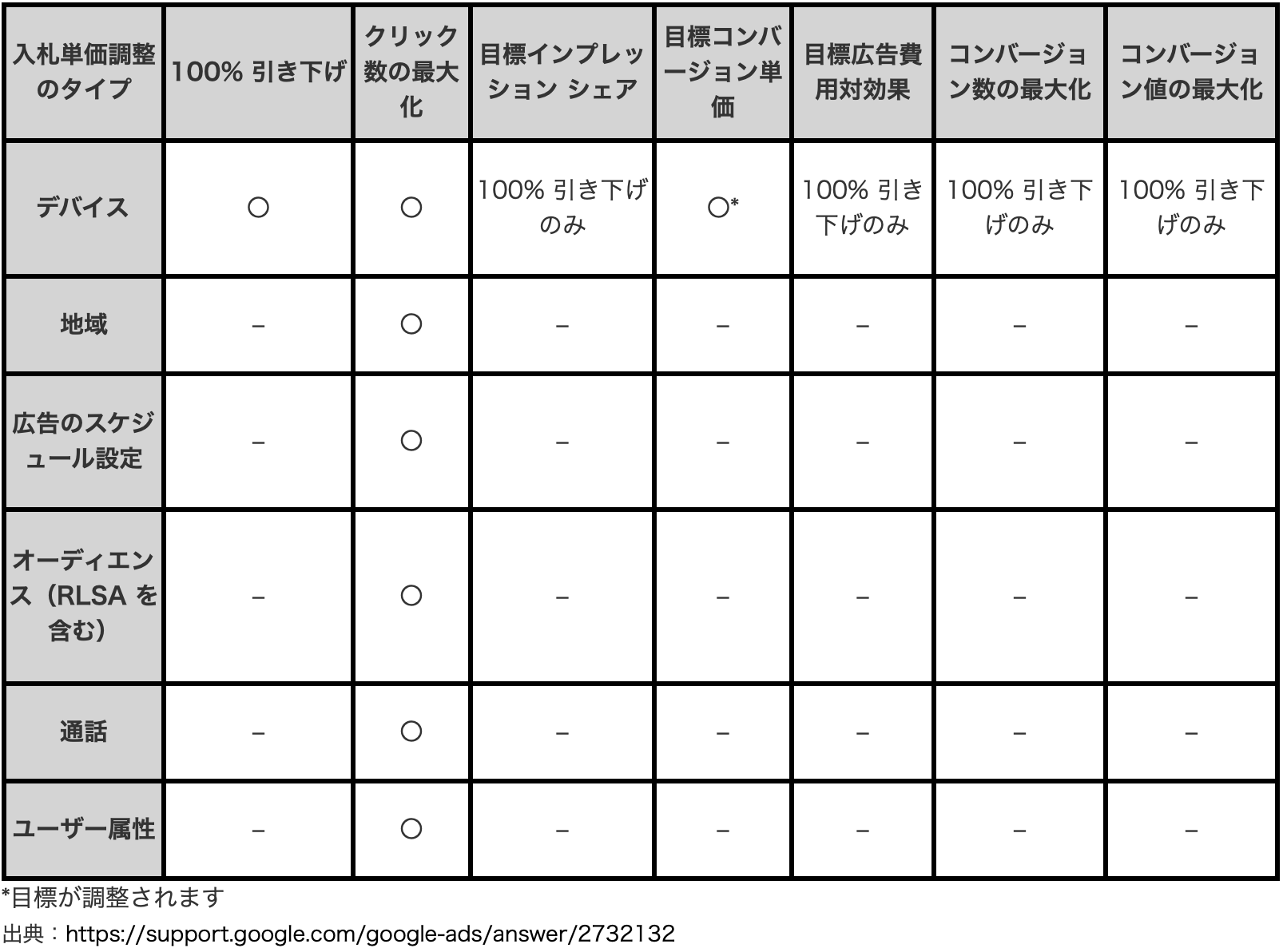

入札単価調整の注意点

スマート自動入札を使用している場合、指定した目標に合わせて入札単価が自動的に設定されるため、手動での調整は不要です。各戦略でサポートされている入札単価調整の種類は、以下のとおりです。

CVの獲得を目的とした五つの入札戦略

コンバージョンの獲得を目的とした入札戦略は、主に次の五つです。

- 目標コンバージョン単価(CPA)

- コンバージョン数の最大化

- コンバージョン値の最大化

- 目標広告費用対効果(ROAS)

- 拡張クリック単価(eCPC)

それぞれ詳しく解説します。

目標コンバージョン単価(CPA)

目標コンバージョン単価(CPA)内でコンバージョン数を増やしたい場合に最適な入札戦略です。設定した目標コンバージョン単価内でコンバージョンを最大限に獲得できるように、入札単価を自動調整します。

コンバージョン数の最大化

予算内でコンバージョンの数を最大化する際に最適な入札戦略です。できるだけ多くのコンバージョンを獲得するために入札単価を自動調整し、予算を使用します。

コンバージョン値の最大化

予算内でコンバージョン値を最大化する際に最適な入札戦略です。できるだけ多くのコンバージョン値を獲得するために入札単価を自動調整し、予算を使用します。

目標広告費用対効果(ROAS)

目標広告費用対効果(ROAS)でコンバージョン値を最大化させる際に最適な入札戦略です。設定した目標広告費用対効果を達成できるように、入札単価を自動調整します。

拡張クリック単価(eCPC)

拡張クリック単価(eCPC)は、手動で設定した入札単価をベースに、コンバージョンの可能性に応じて自動調整を行う戦略です。コンバージョンの見込みが高い場合は単価を引き上げ、低い場合は引き下げる仕組みで、無駄なコストを抑えた運用を実現します。

注意:2025年4月より、拡張クリック単価(eCPC)は使用できなくなりました。詳しくは以下公式サイトをご確認ください。

拡張クリック単価(eCPC)について – Google 広告 ヘルプ

インプレッション数最大化を目的とした四つの入札戦略

インプレッション数最大化を目的とした入札戦略は主に次の四つです。

-

- 目標インプレッションシェア

- インプレッション単価制(CPM)

- 目標インプレッション単価(tCPM)

- 視認範囲のインプレッション単価制(vCPM)

それぞれ詳しく解説します。

目標インプレッションシェア

検索広告の視認性を高める際に最適な入札戦略です。Google 検索結果ページの最上部、上部、または任意の場所に目標として設定したインプレッションシェア広告が表示されるように、入札単価を自動調整します。

インプレッション単価制(CPM)

インプレッション単価制(CPM)は、広告が1000回表示されるごとに料金が発生する入札戦略です。この戦略はクリック数やコンバージョン数を重視せず、とにかく多くの人に広告を見てもらうことを目的としています。特に、広範囲に広告を配信してブランドの露出を増やしたい場合に適しています。

目標インプレッション単価(tCPM)

目標インプレッション単価(tCPM)は、1000回表示あたりの単価を指定し、その単価内で広告のリーチを最大化する入札戦略です。目標として設定したインプレッション単価を超えない範囲で露出を拡大できる可能性が高いため、費用対効果を重視したブランド認知活動に適しています。

視認範囲のインプレッション単価制(vCPM)

視認範囲のインプレッション単価制(vCPM)は、ユーザーが実際に広告を「視認した」と判断される場合にのみ課金が発生する入札戦略です。視認範囲の条件は、広告面積の50%以上が表示され、ディスプレイ広告なら1秒以上、動画広告なら2秒以上の視認があった場合とされています。

クリック数最大化を目的とした二つの入札戦略

クリック数最大化を目的とした入札戦略は主に次の二つです。

-

-

- クリック数の最大化

- 個別クリック単価制

-

それぞれ詳しく解説します。

クリック数の最大化

Webサイトへのアクセスを増加させたい場合に最適な入札戦略です。予算内で最大限のクリック数を獲得できるように、入札単価を自動調整します。

個別クリック単価制

個別クリック単価制は、広告主が各キーワードや広告グループごとにクリック単価(CPC)を手動で設定する入札戦略です。この方法では、特定のキーワードに対して重点的に予算を割り当てたり、優先的に表示させたりする調整が可能です。

自動入札の三つのメリットとは

自動入札のメリットは主に次の三つです。

-

-

- 作業時間が節約できる

- 収集したデータを基に入札単価を調整できる

- リアルタイムで最適化できる

-

それぞれ解説します。

作業時間が節約できる

一つ目のメリットは、作業時間が節約できる点です。自動入札では、キーワードごとの細かい入札単価の調整が不要です。これにより、作業負担が軽減され、運用担当者はデータ分析や広告クリエイティブの改善に注力できます。特に、運用業務が煩雑になりやすい複数キャンペーンを管理している場合、作業時間の節約は大きなメリットです。

収集したデータを基に入札単価を調整できる

二つ目のメリットは、収集したデータを基に入札単価を調整できる点です。自動入札では、過去のコンバージョンデータやクリックデータを基に、最適な入札単価を自動的に調整可能です。ユーザーのデバイスや地域、時間帯など、膨大なシグナルを活用し、広告が適切なオーディエンスに届くように調整されます。このデータ駆動型のアプローチにより、運用の精度が大幅に向上します。

リアルタイムで最適化できる

三つ目のメリットは、リアルタイムで広告運用を最適化できる点です。自動入札では、全てのオークションで効果が最大化されるよう最適な単価で入札が行なわれます。これにより、市場の状況やユーザーの行動変化に即座に対応でき、機会損失を最小限に抑えられます。特に、短期間での成果が求められるキャンペーンにおいて、この柔軟性は重要です。

自動入札の三つのデメリットとは

自動入札のデメリットは主に次の三つです。

-

-

- 運用内容が不透明になる可能性がある

- 最適化には十分なデータが必要

- 2〜3週間ほどの学習期間が必要

-

それぞれ解説します。

運用内容が不透明になる可能性がある

一つ目のデメリットは、運用内容が不透明になる可能性がある点です。自動化された入札戦略では、具体的にどのようなロジックで単価が調整されているのか、詳細を把握しづらい場合があります。この不透明性は、運用状況をコントロールしたい担当者にとってストレスとなることがあります。そのため、小まめなモニタリングやデータの分析が必要です。

最適化には十分なデータが必要

二つ目のデメリットは、最適化には十分なデータが必要な点です。十分なデータが蓄積されていない場合、適切な広告運用ができず、成果が思うように出ないことがあります。運用開始時やデータが不足しているキャンペーンでは、導入前に慎重な検討が求められます。

2〜3週間ほどの学習期間が必要

三つ目のデメリットは、2〜3週間ほどの学習期間が必要な点です。学習期間はパフォーマンスが安定しない可能性もあり、運用担当者は調整を行わずに様子を見る必要があります。この「待ち時間」を踏まえて導入タイミングを計画する必要があります。

自動入札の注意点とは

最適な入札戦略を選んでも、広告運用業務を完全に自動化することは困難です。日々の運用では、想定していない挙動となる場合も少なくありません。入札戦略を最大限発揮するために、以下のことに注意しましょう。

-

-

- コンバージョン率が急激に変動しないようにする

- データ量を確保する

-

コンバージョン率が急激に変動しないようにする

コンバージョン数やコンバージョン値を目標としている入札戦略では、予測されるコンバージョン率を考慮して入札単価を決定しています。コンバージョン率は過去の成果をもとに予測しているため、セールやプレゼントキャンペーン、コンバージョン計測の不具合など、コンバージョン率が大きく変動した後には挙動が不安定になり、思うようなパフォーマンスを出せない可能性があります。最適な入札がされるよう、Googleでは「季節性の調整」と「データの除外」の設定を用意しています。

「季節性の調整」

特定の時期においてコンバージョン率が大きく変動することがあらかじめ分かっている場合、それを考慮した上で入札がされるよう事前に設定できます。具体的には、1〜7日以内の範囲でコンバージョン率の変動範囲(引き上げ、引き下げ)を設定できます。

「データの除外」

コンバージョン計測に不備があった期間を設定することで、その期間を機械学習で考慮しないようにします。

データ量を確保する

データ量を確保することは、機械学習を最適化させるために重要なことです。

コンバージョンを計測する

コンバージョン数やコンバージョン値を目標とする入札戦略を使用する際には、コンバージョンを計測できていることが大前提です。

必要なコンバージョン数を確保する

コンバージョン数が多ければ多いほど、必要な学習期間を短縮できます。30日以内に30件以上のコンバージョン数が目安です。30件以上のコンバージョン数が得られない場合は、マイクロコンバージョンを機械学習の対象に加える、予算を増やす、などの施策が必要になります。

出典:スマート自動入札について – Google 広告 ヘルプ

まとめ

Google 広告は、さまざまなビジネス目標に対応した入札戦略を用意しています。自動入札にはGoogle のAIが使用されており、正しい設定やインプットを行えば、手間を軽減しながら安定したパフォーマンスを引き出すことが可能です。しかし、間違った設定や不適切な入札戦略を選択してしまうと、思うように成果を出せません。設定やインプットする内容は運用者次第のため、腕の見せどころです。

アタラでは、専門知識が豊富なコンサルタントによる広告運用最適化サービスやコンサルティングを提供しています。入札戦略の設定を含め現状のパフォーマンスに疑問点などがあれば、ぜひご相談ください。

また、Unyoo.jpではGoogle 広告をはじめとしたプラットフォームの最新動向やコラムを日々発信しています。この機会にSNSアカウントのフォローをお願いします。

※この記事の内容は、公開・更新時点の情報をもとに作成しています。

公開:2023年11月

更新:2025年6月26日